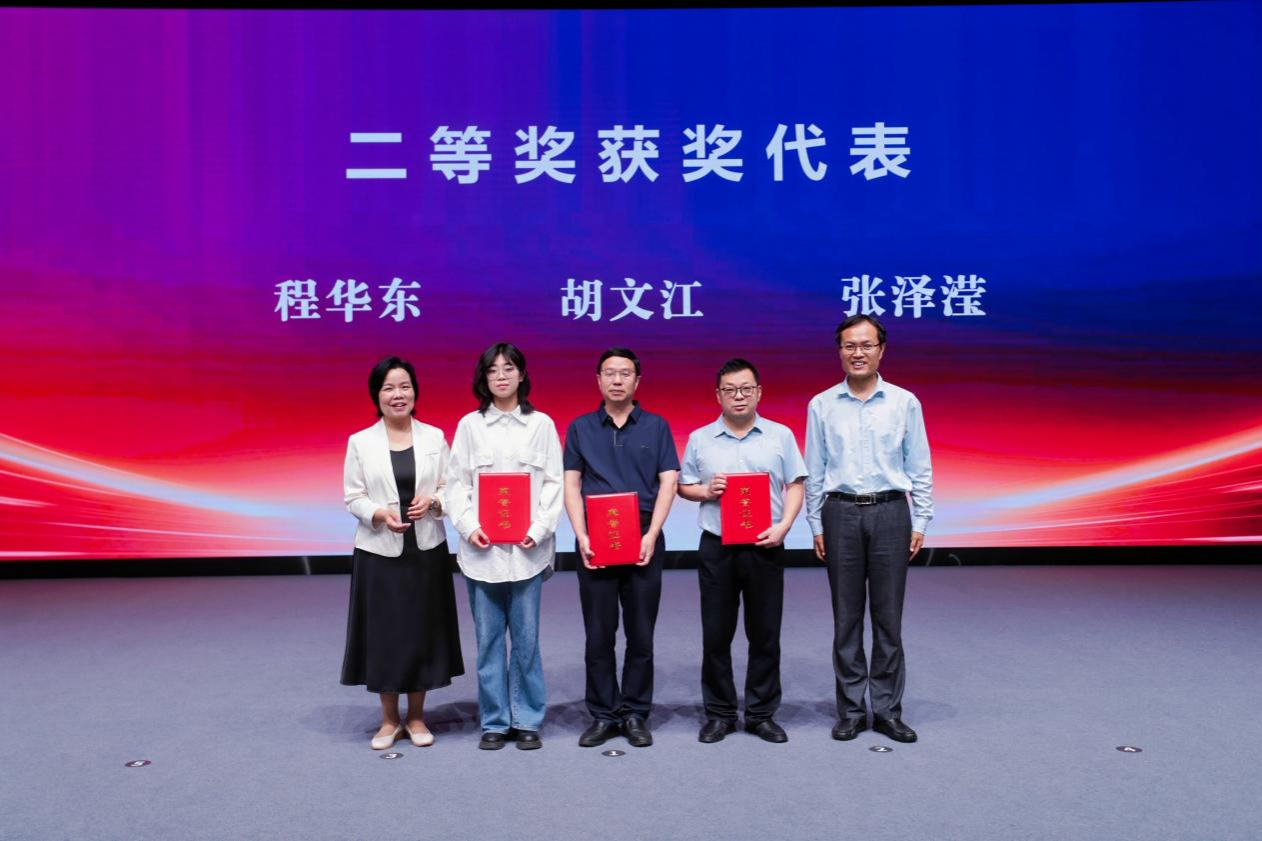

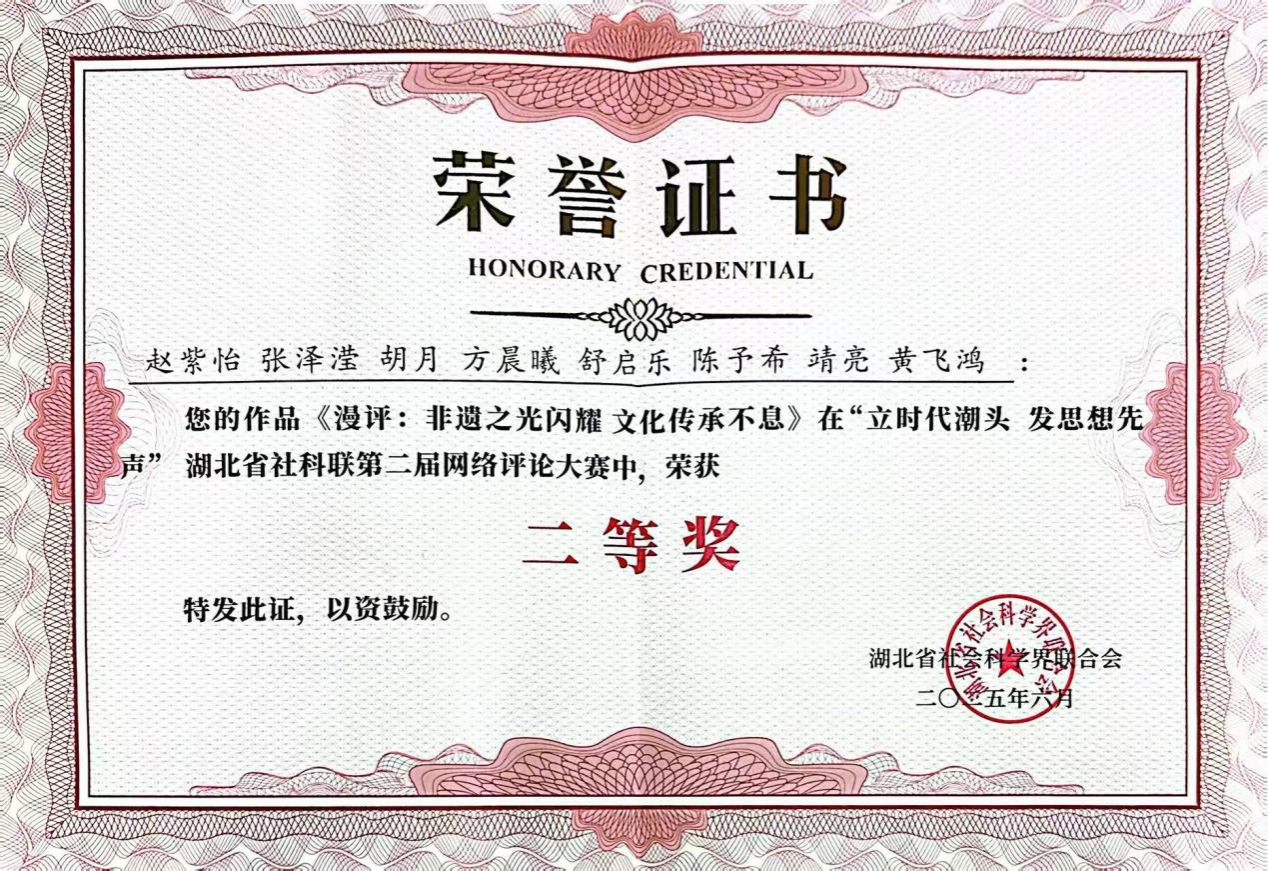

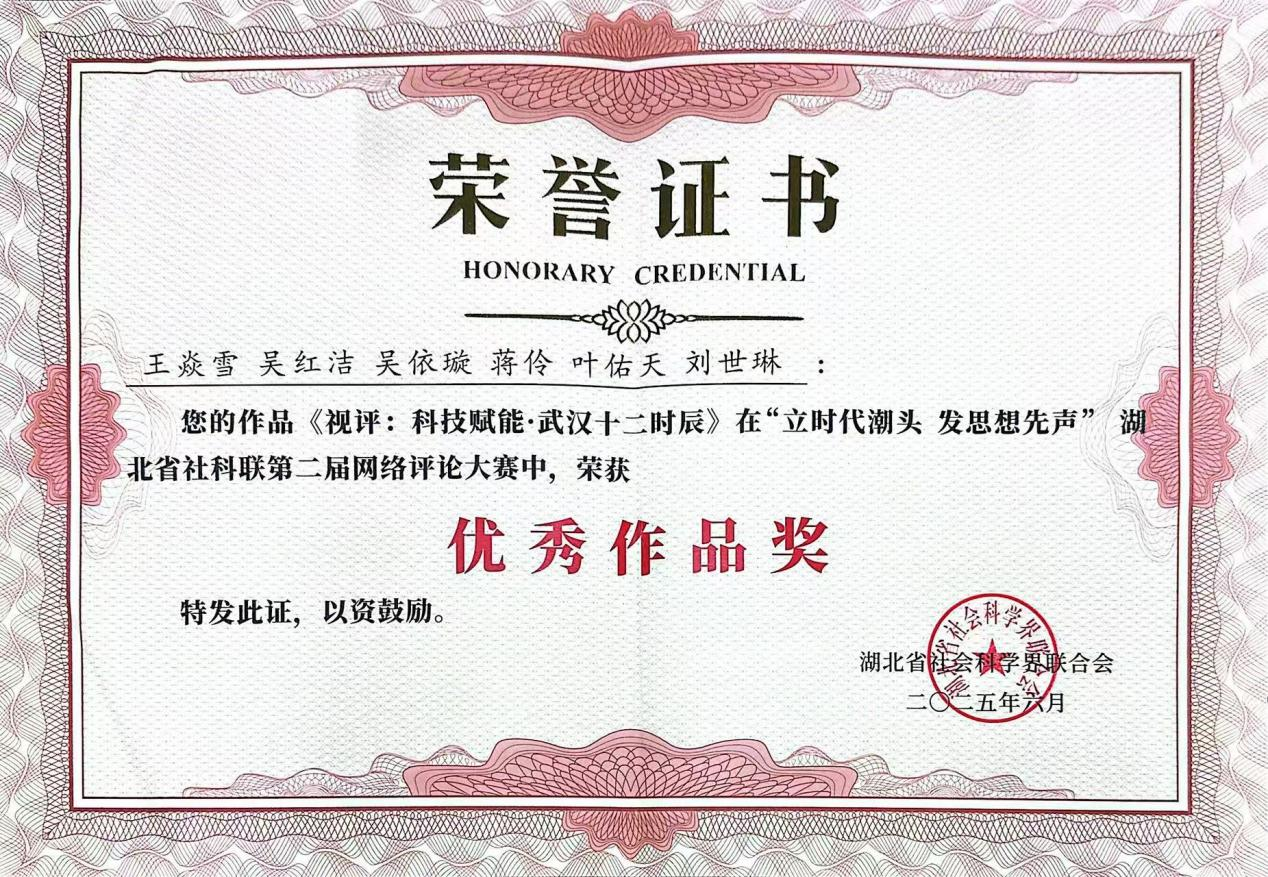

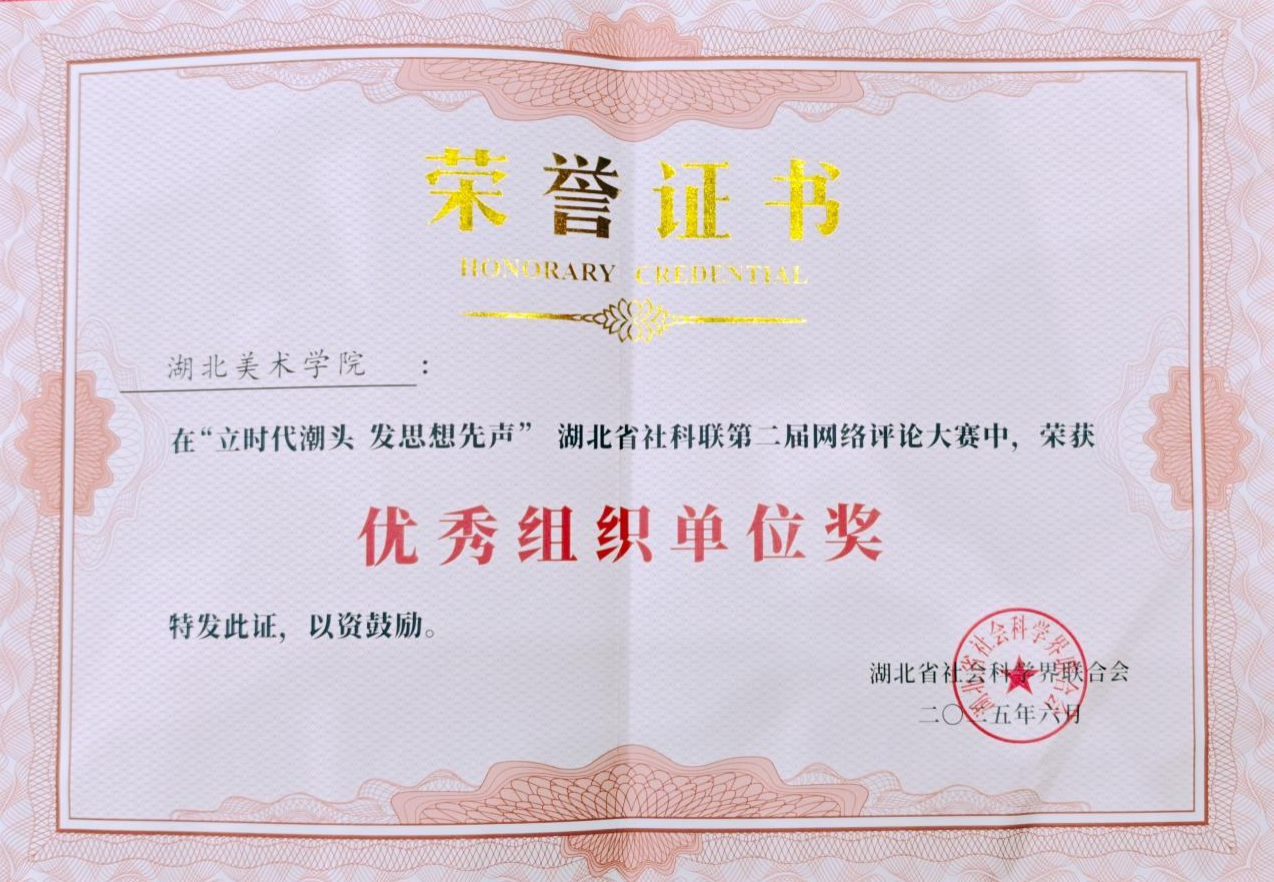

近日,“立时代潮头 发思想先声”湖北省社科联第二届网评大赛结果出炉。大赛由湖北省社会科学界联合会主办,湖北省社科信息中心、荆楚网(湖北日报网)、楚天网络评论研究院承办,共评出一等奖2篇,二等奖3篇,三等奖7篇,优秀作品奖30篇,优秀组织单位10家。影视动画学院“动‘话’时代 艺绘中国”工作室师生作品在全国526篇稿件中脱颖而出,漫评作品《非遗之光闪耀 文化传承不息》荣获二等奖,视评作品《科技赋能·武汉十二时辰》荣获优秀作品奖,湖北美术学院获评优秀组织单位。6月26日,大赛颁奖仪式在楚天传媒大厦举行,工作室指导教师、影视动画学院实验室主任靖亮,主创学生赵紫怡、张泽滢到场领奖,影视动画学院党委副书记杨梓做交流发言。

《漫评:非遗之光闪耀 文化传承不息》聚焦首个非遗春晚分会场,以精美的漫画重现中华民族非遗文化的时代新韵。将“北京胡同糖人”“西藏拉萨热巴舞”“重庆川剧变脸”“广东英歌舞”“无锡河灯紫砂壶”“武汉归元寺庙会”等分镜场景串联为长幅条漫,把各地非遗技艺与民俗活动巧妙融合,呈现出一幅充满地域特色与文化底蕴的画卷,彰显了当代青年对文化遗产的守护热情与责任担当。

《视评:科技赋能·武汉十二时辰》巧妙借鉴中国古代十二时辰的时间概念,通过AR技术赋予剪纸艺术以动态生命力,生动展现出武汉这座英雄城市在新时代科技浪潮中的蓬勃发展与创新活力。青年创作者们以独特的视角和创新的手法,将对家乡的热爱融入创作实践,用数字技术解码城市发展脉络,以艺术表达诠释科技赋能城市的深刻内涵。

颁奖现场,杨梓作为获奖单位代表做交流发言,介绍湖北美术学院影视动画学院“动‘话’时代 艺绘中国”工作室建设情况,回顾了过去一年工作室主要创作成果,分享了影视动画学院网络思政育人阵地建设经验与思考。

获奖作品展示

二等奖

《漫评:非遗之光闪耀 文化传承不息》

网评:首个非遗春晚会场上闪耀非遗之光

随着2025年春节的钟声敲响,首台非物质文化遗产(非遗)主题的央视蛇年春晚以创新形式与深厚文化底蕴惊艳亮相,为全球华人呈现了一场视听与精神共鸣的盛典。晚会通过非遗元素的深度挖掘与现代科技的多元表达,生动诠释了中华传统文化的恒久魅力与时代活力。

非遗技艺的沉浸式呈现。非遗春晚的一大亮点,就是将非遗元素巧妙地融入到了各个节目之中,各种传统非遗技艺得到了生动再现。从开场视觉秀《迎福》中的民俗剪纸、植物染、五谷画,到中国传统建筑创演秀《栋梁》中的北京中轴线,再到歌舞《潮起舞英歌》中的广东英歌舞,传统非遗与现代艺术交相辉映,让人深刻感受到中华文化的博大精深和多元包容。重庆分会场的非遗鱼灯、温州的螺钿、武汉的汉剧楚乐、无锡分会场的泰伯庙会以及成都的漆艺等,地域非遗的多元展示让观众一览中华文化的瑰丽版图。

科技赋能文化传承。非遗春晚在呈现非遗元素时,还巧妙地融入了现代科技手段。如《栋梁》节目中运用的“XR+数字孪生+VP”技术,让观众仿佛置身于古建筑之中,感受到了中华文化的深邃底蕴。这种科技与艺术的完美融合,不仅提升了晚会的观赏性和互动性,也让非遗文化以更加生动、直观的方式呈现在了观众面前。网友们纷纷表示,这种将非遗与现代科技相结合的方式,既保留了非遗的原始风貌,又赋予了其新的生命力和时代感。《天庭潮音》则以神话法器为灵感,打造首支虚拟乐队,将国潮戏曲与电音结合。舞台上,现实与虚拟交织,古老与现代对话,不仅让年轻一代对传统戏曲产生浓厚兴趣,也让经典文化在新潮流中找到扎根的土壤,完成了一场跨越时空的文化传承与创新。虚拟乐团打破次元壁,焕发新活力,为古老神话注入了新的生命力。

创新经典故事演绎现代化。如取材自经典故事《白蛇传》的小品《借伞》,以一把西湖绸伞巧妙串联京剧、粤剧、川剧、越剧,“白娘子”赵雅芝、“许仙”叶童惊喜献唱,让观众重温经典作品的恒久魅力。

非遗春晚的播出,激发了亿万国人的文化自信与自豪感。从古老技艺的精妙传承,到传统艺术的创新演绎,无一不让人叹为观止。网友们纷纷表示,通过这场晚会,他们更加深刻地认识到了中华民族文化的博大精深和独特魅力,也更加坚定了对中华文化的自信和自豪。

非遗春晚的成功举办,也促进了非遗文化的保护与传承工作。观众们表示,通过这场晚会,他们更加深入地了解了非遗文化的价值和意义,也更加关注和支持非遗文化的保护与传承工作。这种关注和支持,将为非遗文化的传承与发展提供有力的社会基础和群众基础。

非遗春晚不仅为非遗上台提供了绝佳舞台,还拓宽了非遗文化的传播渠道。通过网络平台的广泛传播和互动讨论,非遗文化得以更加广泛地传播到世界各地。网友们纷纷表示,这种传播方式不仅让更多的人了解非遗文化,也让非遗文化以更加生动、直观的方式呈现在了全球观众面前。这种传播渠道的拓宽,将为非遗文化的国际化传播提供有力的支持。

未来,非遗文化的保护和传承需要做深做实。通过加强非遗文化的普查、记录、整理和研究工作,进一步完善非遗文化的保护体系;通过加强非遗传承人的培养和扶持工作,进一步推动非遗文化的传承与发展。通过举办非遗文化节、非遗展览等活动,进一步推动非遗文化的普及和传播工作。

非遗文化的保护和传承也需要创新非遗文化的传播方式。通过运用现代科技手段和网络平台等新媒体资源,进一步拓宽非遗文化的传播渠道和受众范围,让非遗文化打破时空限制,走进大众日常,拉近与年轻一代的距离。通过举办非遗文化节、非遗展览等活动,进一步推动非遗文化的普及和传播工作。同时,鼓励非遗与现代设计、文旅产业深度融合,开发出兼具文化内涵与实用价值的文创产品、特色旅游线路,让非遗在新时代的经济浪潮中找到新的生存土壤,以多元路径,全方位、立体化地守护和延续非遗文化的璀璨火种,让古老非遗在时代洪流中绽放新的光彩 。

最后,我们还应该加强非遗文化的国际交流与合作。通过举办国际非遗文化节、非遗文化论坛等活动,加强与国际社会的交流与合作;通过推动非遗文化的国际化传播工作,让更多的人了解到了非遗文化的价值和意义。这种国际交流与合作,不仅能为非遗文化的传承发展搭建广阔国际平台,还能汲取国际先进经验,共同守护人类共有的文化遗产

首个非遗春晚以其独特的魅力和深厚的文化底蕴,赢得了亿万观众的喜爱和赞誉。这场晚会不仅展示了中华民族非遗文化的多样性和魅力,也激发了亿万国人的文化自信与自豪感。未来,我们应该继续深化非遗文化的保护与传承工作、创新非遗文化的传播方式、加强非遗文化的国际交流与合作工作,为中华民族文化的传承与发展贡献自己的力量。(作者:黄飞鸿)

优秀作品奖