冀枞,湖北美术学院动画学院数字媒体艺术专业2017届毕业生。从汤逊湖畔起步,她先后进入北京电影学院、清华大学美术学院深造,如今已成为一名活跃在当代艺术领域的独立策展人与撰稿人。

湖美“工作坊”:埋下跨媒介艺术的种子

提及湖美时光,冀枞始终认为,母校的教育并非提供标准化答案,而是搭建了一个充满可能性的“艺术工作坊”。在这里,课程不设边界,实践鼓励探索,为她后来深耕跨媒介领域埋下了关键伏笔。

在校期间,学院依据专业方向为学生搭建的“创新实验室”式实践平台,让冀枞收获了宝贵的早期经验。其中,参与非遗传承人的拍摄活动,成为她艺术认知的重要转折点。“那次实践不是简单的课程任务,更像是一次‘沉浸式学习’。”冀枞曾回忆,在跟随非遗传承人记录技艺、梳理故事的过程中,她第一次体会到“媒介”不仅是技术载体,更是连接文化与观众的桥梁。这种对“跨媒介叙事”的初步探索,后来成为她攻读北京电影学院跨媒体艺术专业、从事策展工作的核心思路源头。

湖美课程的“丰富性”与“发散性”,同样深刻影响着她。彼时,动画学院的课程设计打破了单一专业的局限,既注重数字媒体技术的扎实训练,也鼓励学生涉猎艺术史、传播学等相关领域,这种“跨学科思维”的培养,让冀枞早早摆脱了“技术工具化”的认知局限,学会从更广阔的文化视角理解艺术创作。这一点,在她如今策划“跨媒介展览”、撰写艺术评论时,仍发挥着重要作用。

毕业留影

湖美基因:塑造策展路上的“观察者”与“梳理者”

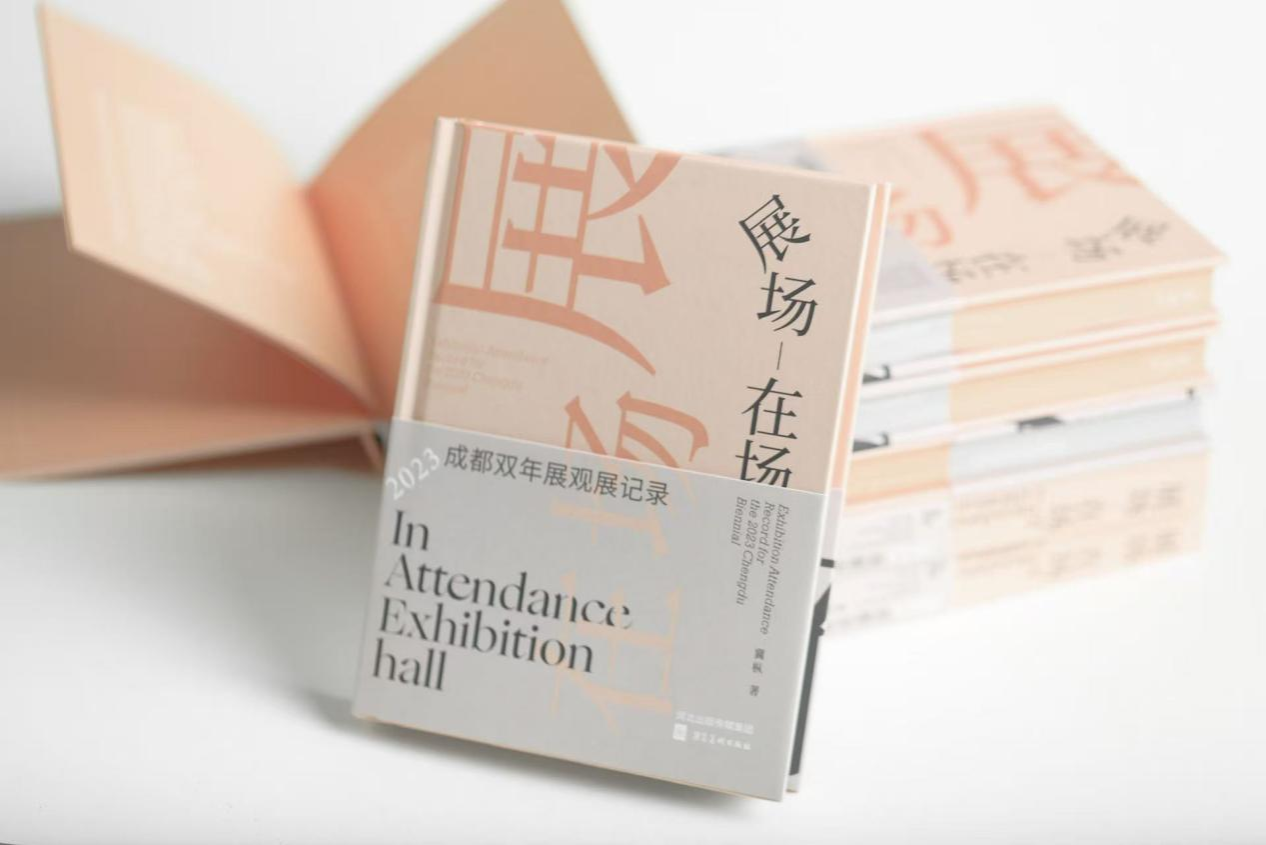

如今的冀枞,已在策展领域交出了亮眼答卷:从“何日君再来:李占洋”“融——当代艺术七人展”等独立策展项目,到担任2023成都双年展“凝视之思”板块策展助理、2024长江跨媒体艺术展学术主持,再到出版个人专著《展场-在场:2023成都双年展观展记录》,每一份成果背后,都能看到湖美时光塑造的职业底色。

“何日君再来:李占洋”展览现场

“叠衍——新青年七人展”展览现场

在2023成都双年展期间,冀枞从243组参展艺术家中选取100组个案撰文,最终形成的专著,既是她作为策展团队成员的文献梳理,也是以“观众视角”提供的另类解读。这种“双重视角”的切换能力,恰与大学期间培养的“发散性思维”一脉相承。她曾说,策展对她而言是“与艺术家、学者思维碰撞的修行”,而这种“倾听与梳理”的能力,早在湖美工作室里就已萌芽:彼时,在导师的指导下,她习惯将创作过程中的思考、与同学的讨论记录下来,这种“系统性梳理”的习惯,如今成为她撰写评论文章、梳理展览文献的核心能力。

《展场-在场 2023成都双年展观展记录》

值得一提的是,冀枞在《美术观察》《美术研究》等核心期刊发表的多篇评论文章,其“扎根现实、关注文化语境”的写作风格,也与湖美教育中“引导学生思考艺术与社会关系”的理念高度契合。她始终记得,湖美老师常说“艺术不是孤芳自赏,要看见现实、回应时代”,这一理念如今已成为她策展工作的“指南针”。无论是策划“在武汉——青年艺术家邀请展”聚焦城市文化,还是在“策展与可持续动力源”座谈中强调展览的社会价值,都能看到湖美价值观对她的深远影响。

回望湖美:给学弟学妹的“成长指南”

作为从湖美走出的校友,冀枞对在校学子的建议,始终带着“过来人”的真切与对母校教育的认同。她反复强调,“专业学习与实践能力不是二选一,而是相互滋养的关系”,这正是她在湖美四年总结的经验。

在她看来,湖美提供的专业课程是“立身之本”。当年在湖美打下的数字媒体技术基础、积累的艺术史知识,如今仍是她与不同领域同仁沟通的“共同语言”。因此,她建议学弟学妹:“要把专业学深学透,同时主动构建理论框架,思考专业与社会、文化的关联,而不是只停留在技术层面。”

对于实践,冀枞的建议也源于自身经历:湖美期间,她曾将每一次课程作业都当作“完整作品”来打磨,而非“临时任务”,这种态度让她早早培养了系统性思维。“不要等机会,要主动创造机会。”她提到,湖美有丰富的实践平台、社团活动与竞赛资源,学弟学妹应珍惜这些机会,在实践中找到兴趣点,逐步构建个人的“艺术符号”,同时树立问题意识与立场意识,避免随波逐流。

2025“策展与未来”青年策展人系列学术座谈活动

“循环·生息志”展览研讨会

从汤逊湖畔的湖美学子,到如今活跃在全国艺术领域的青年策展人,冀枞的成长轨迹,既是个人深耕的结果,更是湖美“尊重个性、鼓励创新”教育理念的生动写照。正如她所说:“湖美给我的不仅是专业知识,更是一种开放的思维方式与面对艺术的真诚态度,这是我职业生涯中最宝贵的财富。”而这份与湖美的深厚联结,也将继续陪伴她在艺术与策展的道路上,探索更多可能。